为深入贯彻落实习近平总书记关于思政课建设的重要论述,全面落实立德树人根本任务,持续推进思想政治理论课高质量发展,10月17日下午,“思想道德与法治”课程教研室在励学楼204教室召开第二次集体备课会。教研室全体教师参会,围绕“把握教学重难点、创新教学方法”核心方向,聚焦案例选择应用、数字化教学实践、教学展示三大议题展开深度研讨,为打造优质德法课课堂凝聚集体智慧、注入新动能。

锚定育人目标,明晰教研方向

会议伊始,教研室主任刘孟洋结合教育部关于思政课改革创新的最新要求,清晰梳理本次备课会的三大核心议程,明确会议旨在搭建“经验共享、难题共解”的教师交流平台。他强调,思想道德与法治课作为落实立德树人根本任务的关键课程,承担着塑造学生世界观、人生观、价值观的重要使命,需通过集体研讨推动教学内容更贴近学生认知、教学方法更契合时代需求,切实提升课程育人实效,为后续教学工作有序开展、教学质量稳步提升筑牢基础。

刘孟洋主任介绍会议流程

创新案例教学,打造立体课堂

在案例教学法专题分享环节,李朝峰教授结合多年教学实践,提出“趣味性≠娱乐化”的核心观点,为案例选择划定清晰边界。他指出,优质教学案例需满足“个人+经典+最新热点”三重标准:既要选取具有思想深度、能引发学生深度思考的经典案例,也要融入反映时代发展、贴近社会现实的热点案例;李朝峰教授以广东本土化典型案例“梁文锋案例”为例,详细拆解“一案到底”教学模式的实施路径,为教师运用本土素材开展教学提供具体参考。

李朝峰教授作教学分享

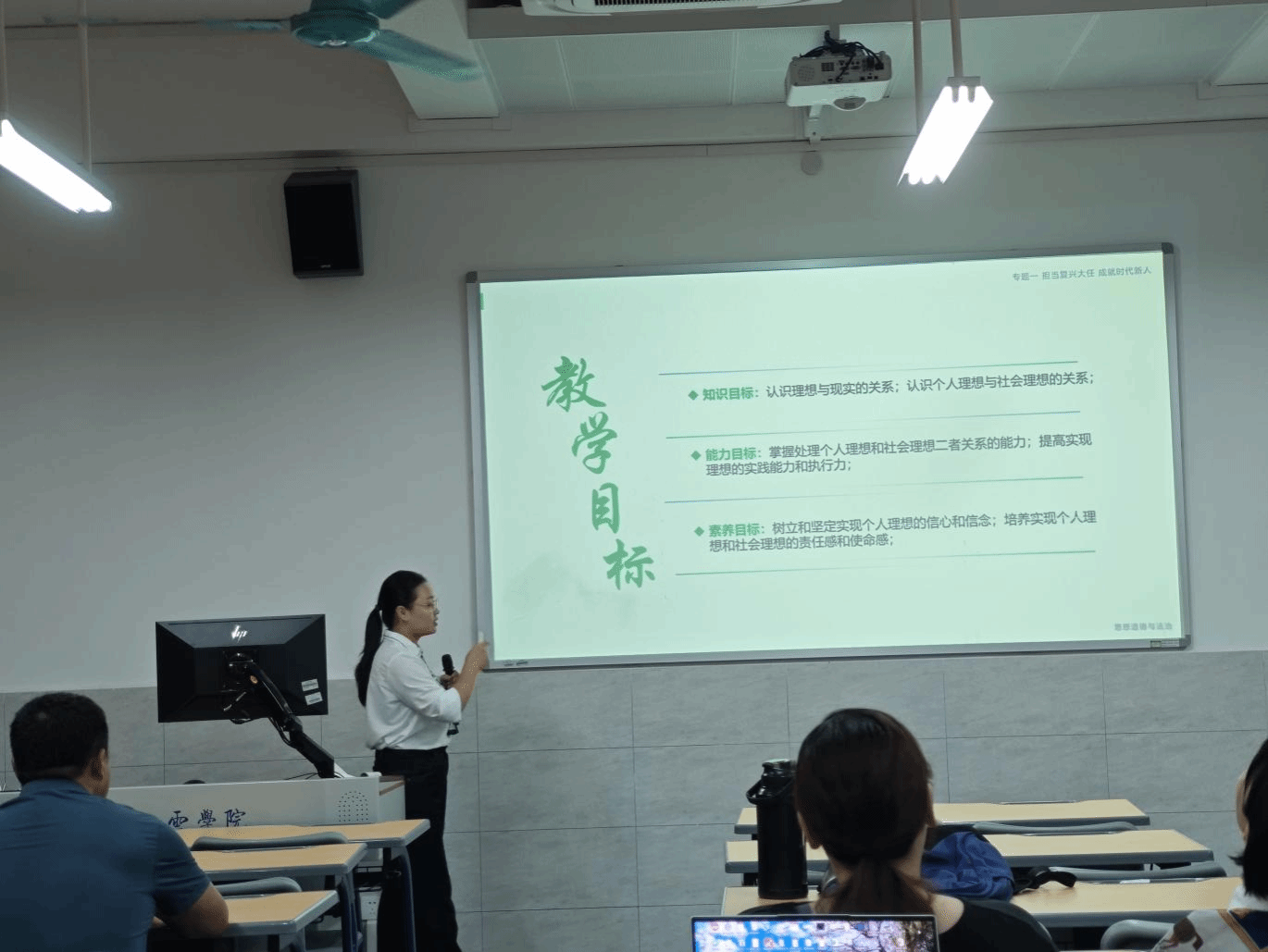

罗燕虹老师则从“学情精准对接”角度分享经验。她提出,教学需先精准把握学生认知特点与成长困惑,再通过热点话题与典型事迹搭建理论与现实的桥梁。她以“功勋人物事迹”“村超现象”为切入点,阐述如何引导学生理解“个人理想与社会理想的统一性”;同时结合“白云学子成长案例”“苏炳添与体育强国建设”等贴近学生生活的实例,帮助学生将抽象理论转化为具体认知,有效提升学习主动性与参与度。

罗燕虹老师作教学分享

随后,李海岭、吴璧鸿、高君丽三位老师依次分享教学心得。李海岭老师提出“大学课堂无标准答案”理念,鼓励教师多设计开放性问题,引导学生大胆表达、深度思考;吴璧鸿老师聚焦“互动设计与案例深挖”,建议将企业实践经验融入教学,增强课程实用性;高君丽老师则创新提出“跨领域融合”思路,通过文学作品、音乐作品及个人经历挖掘思政元素,以情感共鸣带动思想认同,为教学创新提供多元视角。

数字赋能教学,深化育人实效

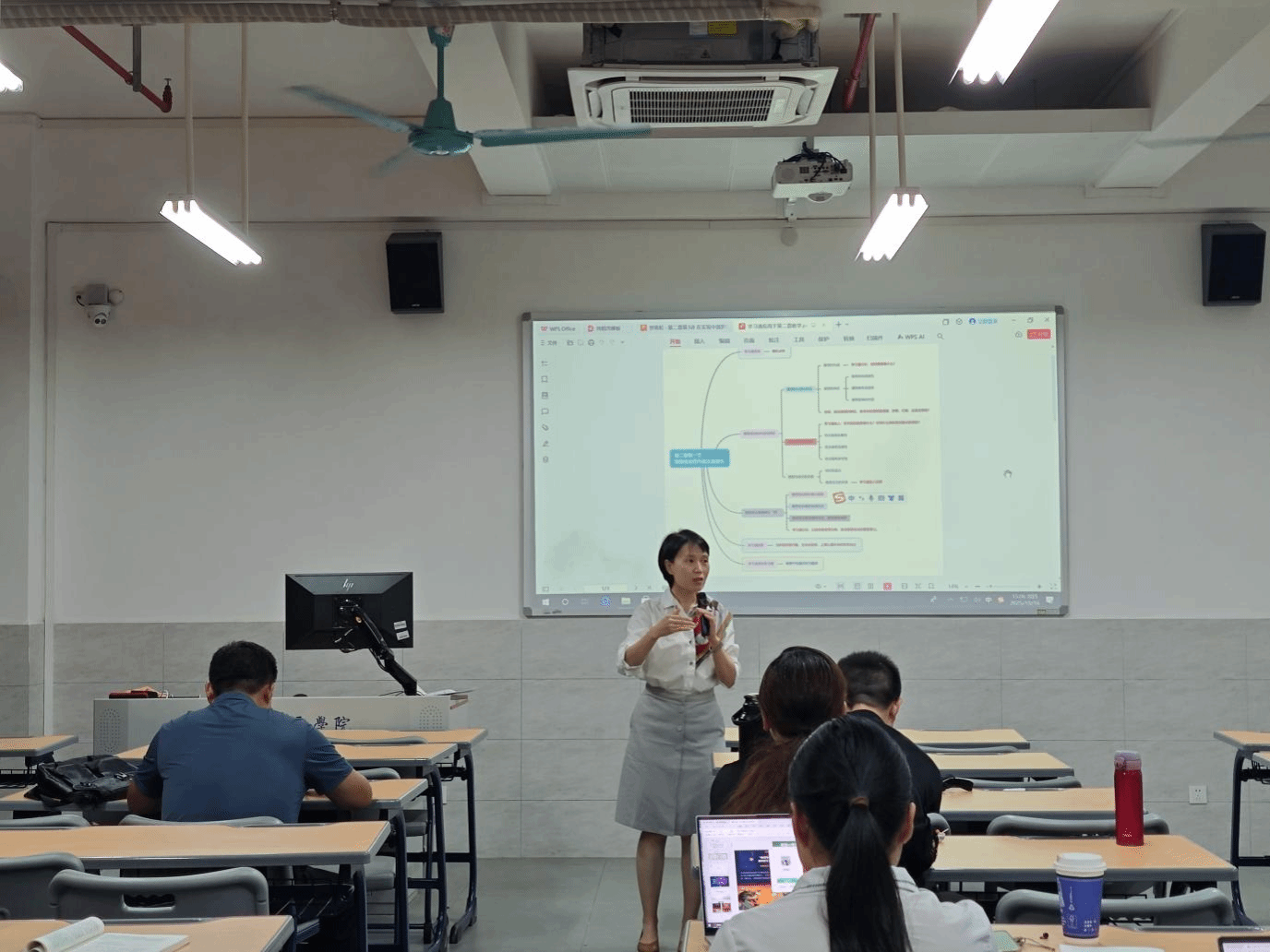

谢俊芳老师围绕“数字化教学提升课堂实效”展开分享,为教学方法创新提供技术支撑,响应国家教育数字化战略行动要求。她倡导运用“思维导图”梳理教学内容,既能帮助学生构建系统化知识框架,也能让教师明晰教学逻辑、提升授课条理性。教学内容设计则坚持“从生活中来、到思想中去”,以“朋友圈求锦鲤现象”为引子,引导学生辨析“科学信仰与功利心态”,在生活化场景中传递正确价值观,让思想道德与法治课真正成为学生成长的“思想导航”。

谢俊芳老师作教学分享

凝聚共识再出发,共筑育人根基

备课会尾声,刘孟洋主任对本次研讨成果进行总结。他强调,全体教师需结合个人教学风格与学生特点,将案例教学、数字化教学等创新方法灵活融入课堂,既要保持教学方法的“新鲜感”,也要坚守课程育人的“初心”。参会教师纷纷表示,此次备课会不仅收获了具体可操作的教学方法,更在思想碰撞中明确了教学创新方向。后续将把研讨成果转化为教学实践,持续优化教学内容、创新教学形式,努力打造“有温度、有深度、有吸引力”的德法课课堂,为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献思政力量。(图文/马克思主义学院覃干莲)